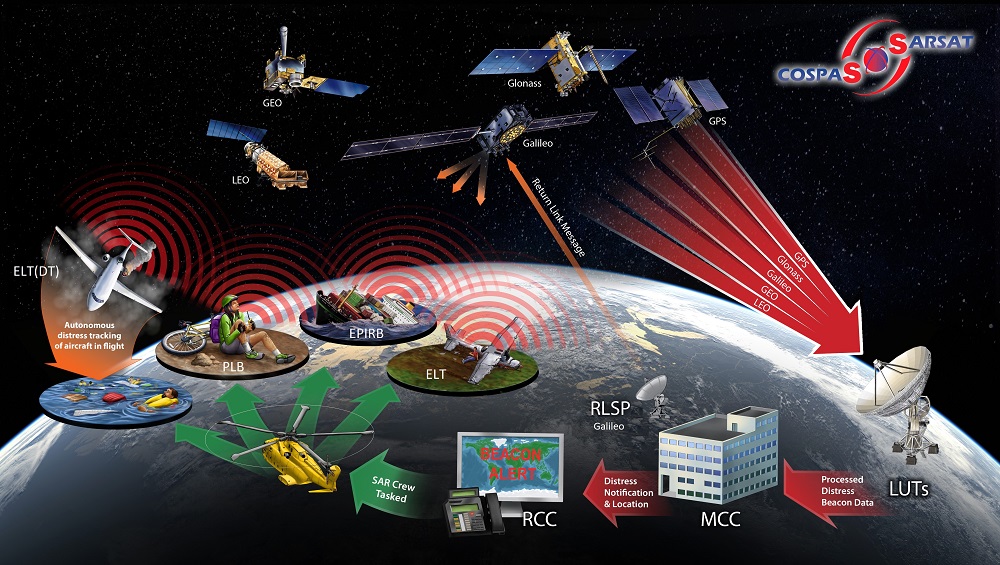

上一篇推文中我們了解了全球衛星搜救系統的歷史、什么是“全球衛星搜救系統(COSPAS/SARSAT系統)”。今天我們就來給大家講講全球衛星搜救系統的組成,讓大家了解下搜救系統是如何運作的。

【近地軌道搜救衛星(LEOSAR satellites)】

最初的近地軌道衛星共有4顆(2顆源于前蘇聯,2顆源于美國),這些衛星于1982年發射。1985年全球衛星搜救系統正式投入運營。目前有5顆近地軌道衛星正在被使用。其中Cospas-14衛星只用于衛星搜救本地用戶終端參數調整。

這個系統非常耐用,至今仍被我們所使用。然而低空衛星(<1000公里)在環繞地球的任何時刻都只能看到地球的一部分,因此近地軌道衛星搜救在探測和轉發遇險信號時會有固有的時間延遲。這個延遲從幾分鐘到幾小時不等。由于信標和無線信道的技術限制,近地軌道搜救系統無法更好地應用于121.5MHz信標。

最早的近地軌道系統的有效載荷,允許在406兆赫下實施新的數字遇險信標,且其效果遠遠優于原來的模擬121.5兆赫信標。帶有406.025兆赫信號的信標對外傳輸數字編碼信息,信息中可能包括信標識別(允許全球衛星搜救系統服務訪問注冊數據庫,提供有關遇險單元的附加信息)。

20世紀60年代在121.5兆赫下實施的舊技術信標,通過衛星系統僅能給出一個大概的搜救位置(在20公里內)。此外由于信號的“wow,wow,wow”聲對于所有信標而言都是相似的,因此無法識別信標用戶。而406.025兆赫的新信標允許衛星系統自動計算遇險位置(多普勒頻移),將搜救范圍精確了10倍(在2公里以內),并可識別信標用戶。

什么是多普勒效應:多普勒效應 (Doppler effect) 是為紀念奧地利物理學家及數學家克里斯琴·約翰·多普勒(Christian Johann Doppler)而命名的,他于1842年首先提出了這一理論。主要內容為物體輻射的波長因為波源和觀測者的相對運動而產生變化。在運動的波源前面,波被壓縮,波長變得較短,頻率變得較高(藍移blue shift);在運動的波源后面時,會產生相反的效應。波長變得較長,頻率變得較低(紅移red shift);波源的速度越高,所產生的效應越大。根據波紅(或藍)移的程度,可以計算出波源循著觀測方向運動的速度。

【靜止軌道搜救衛星(GEOSAR Satellites)】

由于靜止軌道衛星的軌道平面與赤道平面重合,衛星與地面的位置相對保持不變,因此無法利用多普勒效應來計算信標的位置。由此我們可知,靜止軌道衛星只能轉發信標的遇險信息。如果信標是一個具有報告其位置功能的模型(例如,來自車載GPS接收器),則該位置將轉發給搜救局。雖然無法獨立定位信標是靜止軌道衛星的一個缺點,但它也有著自己的巨大優勢:目前這些衛星很好地實時覆蓋了整個地球,除了極地地區它們幾乎可以即時檢測到所有信標。

目前,已經有9顆靜止軌道衛星被部署用于搜救活動。搜救系統被安裝在GOES(美國的環境衛星)、MSG(歐盟的Meteo衛星)、ELECTRO(俄羅斯的Meteo衛星)、LUCH(俄羅斯的語音和數據中繼衛星)和INSAT(印度的多功能衛星)上

【中地軌道搜救衛星(MEOSAR Satellites)】

全球衛星搜救系統最近的空間段擴充是中地軌道搜救。中地軌道搜救融合了近地軌道搜救和靜止軌道搜球系統的優點,同時避免了缺點。隨著時間的推移,中地軌道搜救衛星將超過70顆,中地軌道搜救系統將成為全球衛星搜救系統的主要空間段能力。

除了大量的衛星外,中低軌道搜救系統還得益于相對較大的衛星足跡和相對于地面上某一點的足夠衛星運動,從而可以使用多普勒測量作為計算遇險信標位置方法的一部分。

中地軌道搜救系統由下列導航衛星星座上的搜索和救援處理器(有效載荷)組成:歐盟的伽利略(Galileo)、俄羅斯的格洛納斯(Glonass)和美國的全球定位系統(GPS)。GPS搜救系統被NASA稱為遇險預警衛星系統(DASS)。系統的開發考慮到了向后兼容性。

此外,中地軌道搜救系統的伽利略組件將能夠通過將“返回鏈路服務”信息編碼到伽利略導航數據流中,將信息下載回遇險無線電信標。目前計劃利用這一能力激活信標上的指示手段,以確認收到遇險信息。

【整個系統概述】

【圖片由國際全球衛星搜救系統方案提供,CC by-SA 4.0。】